Chocan imperios en tráiler de Batman Azteca

La noche en que en Cuajimalpa, en casa de Lucile Urencio, Gabo fue uno más

…Y ENTONCES BAILÉ SALSA CON MERCEDES, LA ESPOSA DE GARCÍA MÁRQUEZ

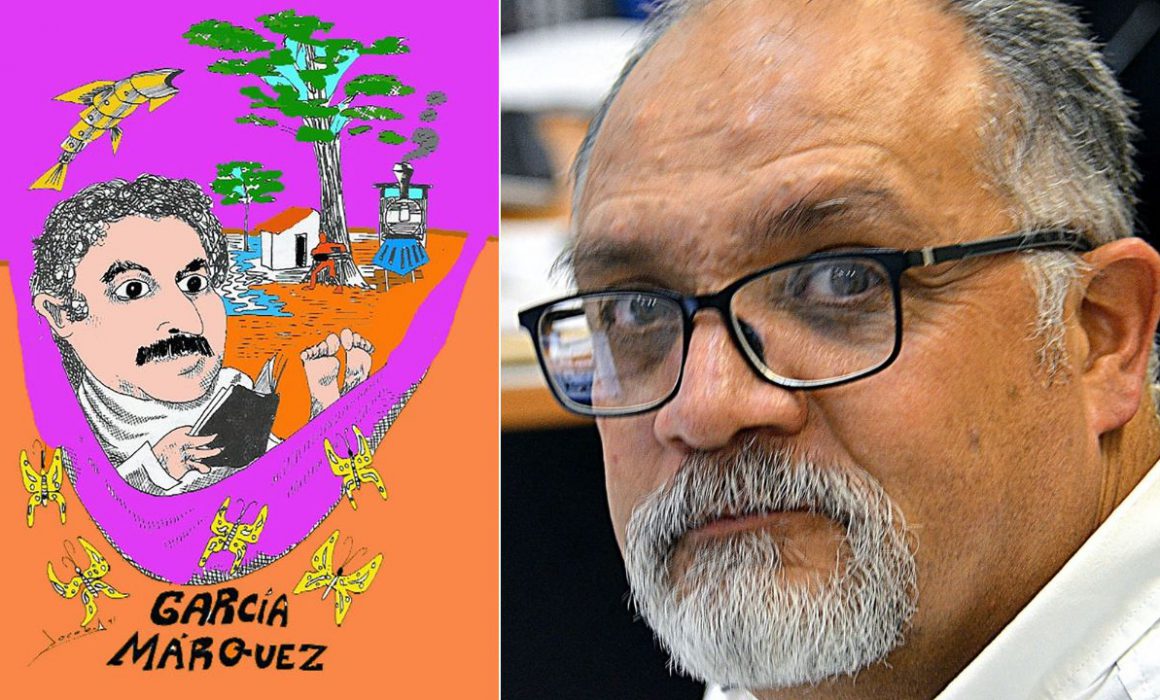

Jacobo Acosta, hoy monero brillante y diligente abogado, era entonces un estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM, pero aquella noche no necesitó papel ni tinta: bailó salsa con Mercedes, Barcha Pardo, la esposa de García Márquez, charló con él, y guardó la escena en la memoria, no en sus trazos. Esta anécdota que no se había plasmado en papel, la presento ahora en un texto escrito y un día contaré también cómo el laureado escritor, por unas horas, amistosamente, fungió como mi jefe de relaciones públicas en París

Alberto Carbot

Fue una noche sin testimonios gráficos, pero con memoria. Un relato apenas creíble en estos días donde todo se documenta, se sube, se archiva, se comparte, aún cuando sea producto de la inteligencia artificial. Y sin embargo ocurrió. Fue, lo sé, porque alguna vez me lo narró con una lucidez desprovista de vanidad mi querido Jacobo Acosta, testigo improbable de una escena que parecería inventada más bien por el azar y la ternura: Gabriel García Márquez —Gabo, le llamaban realmente sus más cercanos y hoy me atrevo a llamarle así, sólo para darle más calidez narrativa al relato—, y su esposa Mercedes Barcha, bailando salsa en una casa de Cuajimalpa, entre estudiantes, actrices y música de Héctor Lavoe.

Era 1986. La Facultad de Filosofía y Letras hervía aún con las réplicas de la marea cultural que el boom latinoamericano había sembrado años antes. El teatro Santa Catarina, refugio de extravagancias lúcidas, acababa de cerrar temporada con la obra Espejos, una puesta en escena en dos actos de Raúl Falcó y el siempre provocador Juan José Gurrola. Treinta o cuarenta funciones —las reglamentarias—, y luego, como cierre, una fiesta sencilla, sin boletos, sin invitaciones formales. Sólo el gesto generoso de Lucile Urencio, actriz de la obra y madre de Claudia Agostoni, entonces estudiante, hoy destacada historiadora —me relata Jacobo.

“La casa de Lucile —como le llamábamos familiarmente—, era un templo doméstico al arte: grabados de Toledo, un Cantinflas de bronce, miniatura verdosa como todas las que hacía Roicardo Ponzanelli —similar a la que hoy se encuentra frente al Hospital Álvaro Obregón en la Colonia Roma de la Ciudad de México—, litografías de Cuevas, otras esculturas menores que hablaban de un coleccionismo sin ostentación. Una anfitriona de las que ya no existen: capaz de repartir galletas con crema, servir cubas con el Bacardí barato que habíamos aportado y advertir con amable firmeza —como lo hizo entonces—, que adentro no se fuma”.

Y entonces, el timbre.

Jacobo fue a abrir, sin saber que del otro lado de la puerta estaba esa enorme figura de la literatura encarnada: Gabriel García Márquez, vestido con un saco de lana de cuadros, y su esposa Mercedes Barcha, discreta y firme. Él ya era Nobel desde el 82. Pero esa noche dejó el oropel en casa. Preguntó amable si ahí era la fiesta de Gurrola y Lucile, y entró como uno más.

Primero se sentaron. Lucile, solícita, recogió sus abrigos. Mercedes observaba. Gabo sonreía. No tardó mucho en mezclarse. Una actriz de la trupe se le acercó, y casi sin pedir permiso, lo sacó a bailar. Mercedes lo miraba, y luego se levantó también.

Pronto Jacobo bailaba con ella, entre salsas de Fania All Stars y discos que chirriaban al cambiar. "¿Eres actor o estudiante?", le preguntó ella mientras se dejaba guiar cuatro o cinco piezas, con soltura y brillantez en el ritmo. "Estudiante, señora, de Filosofía y Letras". Hablaron de literatura.

Jacobo, que ya entonces escribía en libretas de espiral con letra apretada, se atrevió a mencionarlo en voz baja mientras bailaban. No era una declaración grandilocuente ni un discurso sobre vocación: fue una frase casi doméstica, nacida del ritmo y del respeto. “A veces escribo cosas… pienso que algún día podría publicarlas”, le dijo. Mercedes no se sorprendió ni le soltó un elogio condescendiente. Le preguntó qué escribía, lo escuchó con atención y le dijo, con esa claridad que no necesitaba énfasis: “Anótame tu nombre, yo conozco gente”.

No fue una cortesía vacía. Ella, que conocía de cerca el mundo editorial, le extendió luego su tarjeta con discreción, como si supiera que no hay mejor aval que el silencio confiado. Jacobo no tenía una. Le dio un papel plegado, con su número.

Y fue justo entonces cuando Gabo, que los observaba desde el borde del salón, se les acercó con picardía colombiana y comentó, sin detenerse: “¿Ya están intercambiando teléfonos? ¿De qué se va a tratar esto?”. La escena se selló con una carcajada, y siguieron bailando.

En la reunión no hubo egos, ni lecturas, ni opiniones de Cien años de soledad. No se habló de Macondo ni del Nobel ni del Caribe. Fue sólo una noche de pies que se movían, de risas sin tesis, de bocadillos sin discurso. Gurrola, teatral, incluso fuera del escenario, exigía aire limpio y prometía —a su manera—, llevarse a todas (y a todos) a la cama. Nadie lo tomaba realmente en serio en ese momento, aunque en otras ocasiones sí lo llegó a cumplir. Entonces reían.

Jacobo recuerda a Mercedes como una figura que imponía sin alzar la voz. No hacía falta que hablara mucho: su sola presencia bastaba para que los gestos tuvieran mesura. Y Gabo —el supuesto centro de la velada—, se limitó a una o dos Cubas Libres y una sonrisa.

Muchos años después —parafraseando a Gabo—, él recordaría esa noche no por la fama del invitado, sino por la manera en que el Nobel se convirtió en uno más. Un hombre que no hablaba de sí, que no firmaba libros, que no citaba sus novelas. Que simplemente bailaba, se divertía, gozaba el momento.

Y eso, para quienes lo rodeaban, era suficiente para entender por qué escribía como escribía. Porque en lugar de explicar el mundo, lo vivía. Porque no se resistía a un buen son ni a una conversación ligera. Porque se pudo comprobar que prefería el ritmo caribeño, que convocaba al cuerpo, antes que al intelecto; en esos instantes, por lo menos, anteponía la música al aplauso por su obra literaria.

Mercedes, en cambio, era el dique —siempre lo fue—, la brújula, el cuidado. Nadie podía acercarse a Gabo sin pasar, primero, por la mirada aguda de ella. Y, aun así, no ejercía control, ejercía presencia.

Lucile, la anfitriona, repartía bocadillos mientras movía la cadera con naturalidad. Actriz, madre, mujer de teatro, musa y filtro de un tiempo que se extinguía. Su casa fue el escenario invisible de una de esas noches que no se olvidan, porque no se repiten.

Y Claudia Agostoni, su hija, no sabía que aquella fiesta marcaría una memoria compartida entre quienes aún hoy, con canas, ilustraciones y libros publicados, siguen recordando esa noche como un paréntesis imposible entre la academia y la fiesta.

Hubo un instante, según Jacobo, en que García Márquez pareció detenerse en medio del bullicio. Ya no bailaba ni hablaba. Sólo miraba. Como si quisiera asegurarse de no olvidar nada, como si estuviera escribiendo, en silencio, con los ojos.

La música era fuerte, pero no ensordecía. Permitía los cruces de voces, las bromas, los coqueteos, las confesiones entre copa y copa. Era una fiesta hecha de humanidad sencilla, sin alegoría ni simbolismo. Y eso, quizás, la hizo inolvidable.

Uno de los discos se rayó. El chirrido rompió la armonía del momento, pero nadie se quejó. Al contrario: alguien imitó el sonido y se improvisó una coreografía absurda. Gabo rió con esa risa que luego todos recordarían. Breve, cerrada, suficiente.

Mercedes bailó dos o tres veces más, con otros asistentes, antes de despedirse. Una con un joven de Historia, y la última con Gurrola, quien le besó la mano como si fuera una actriz del cine mudo. Ella sonrió, le dijo: "usted es un bribón", y lo dejó solo en el centro del salón.

Gabo bailó mucho y habló poco. Se fueron relativamente temprano.

Los demás se quedaron. Siguieron bailando. Luego, uno por uno, se fueron marchando bajo la lluvia. Jacobo regresó con amigos en un coche hasta Periférico, de ahí un taxi. Tenía veintiún años, aún vivía con sus padres. Era estudiante de la facultad de Estudios Latinoamericanos. Había leído a García Márquez en su Campeche natal, bajo el calor y la luz difusa de su adolescencia. Esa noche, en cambio, la vivió sin saber que algún día la contaría.

Jacobo no volvió a ver a Gabo. Me cuenta que tampoco se atrevió a llamar a Mercedes —puede que por pudor, a lo mejor por respeto, tal vez por miedo—. Quizá por eso el recuerdo permanece tan intacto. Porque fue sólo una vez; porque no hubo segundas veces que lo desgastaran, ni encuentros posteriores que lo diluyeran.

Le relaté que, en París, unos años antes, en la embajada de México, también yo me había encontrado con Gabo. Era un 15 de septiembre. Sin buscarlo, esa ocasión memorable —que relataré con admiración y afecto—, él se convirtió en mi improvisado jefe de relaciones públicas. Ocurrió gracias a la inolvidable Elena Ribera de la Souchère, una brillante periodista y escritora franco-española, jefa de prensa de la misión diplomática, quien además, gracias a sus contactos, posibilitó mi stage en Radio France International y me animaba a radicar permanentemente en la capital francesa.

Sé que esa anécdota personal en París, y la otra —la del baile de Jacobo con Mercedes en Cuajimalpa—, no compiten entre sí. Se complementan. En el relato emocionado de mi querido anigo, son los dos Gabos: el hombre que sabía estar sin hacerse notar y el bailador clandestino. El Nobel que no lo parecía, y el escritor que pese a la fama y la decena —cientos o miles—, de ojos que lo observaban cuando lo reconocían, sabía casi desaparecer para poder mirar mejor.

No hubo cámaras, ni grabaciones y no hay una imagen o papel que certifique esa pista de baile en casa de Lucile Urencio, pero todavía hay testigos que la evocan como un episodio compartido y valioso entre amigos. Y quizá por eso perdura. Porque lo más hondo no se conserva en archivos. Se guarda en la memoria, como lo hizo Jacobo con Gabriel García Márquez y su esposa Mercedes. Como lo hago yo ahora.