Destaca Claudia Sheinbaum 19 reformas constitucionales en Primer Informe

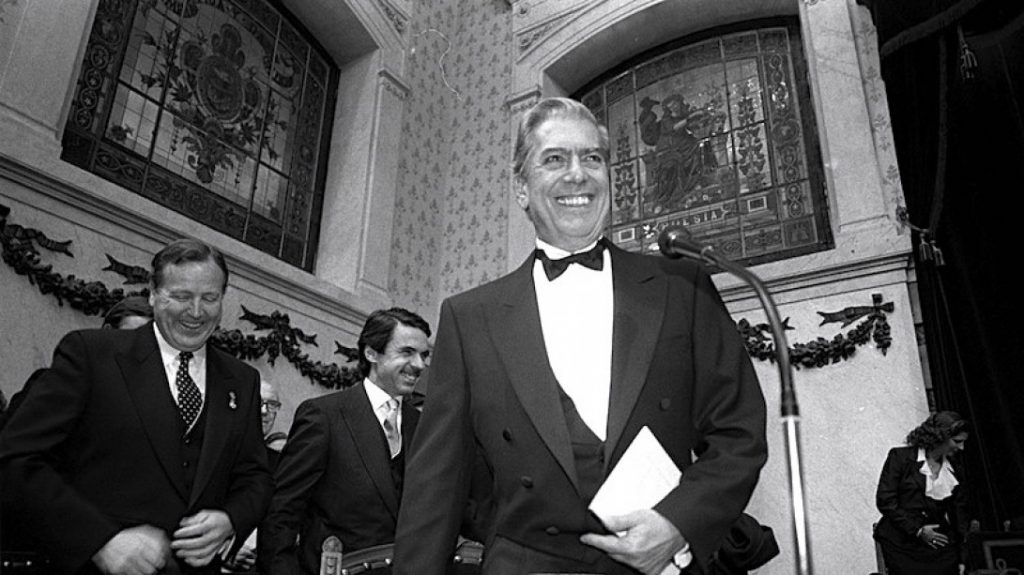

Murió Mario Vargas Llosa

El escritor Mario Vargas Llosa falleció este domingo 13 de abril en Lima, a los 89 años. Su familia informó que, conforme a su voluntad, no habrá ceremonias públicas y sus restos serán incinerados. Con él desaparece no sólo uno de los pilares del llamado Boom latinoamericano, sino una de las voces más lúcidas, provocadoras y prolíficas de la literatura en lengua española del último siglo. Autor de novelas fundamentales como La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral o La fiesta del Chivo, Vargas Llosa fue también un ensayista formidable, un polemista incansable y un intelectual que, a diferencia de otros, no se replegó nunca en la comodidad del canon. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 2010 por haber trazado —como definió la Academia Sueca— “una cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo, su rebelión y su derrota”.

Hace dos años, cuando Vargas Llosa anunció su retiro de El País, escribí un texto que hoy, ante su partida definitiva, vuelve a cobrar sentido y emoción. Lo escribí entonces con la intención de rendir homenaje a su legado intelectual y literario, y también para contar una anécdota personal que me marcó profundamente: un encuentro casi consumado con él en Managua, hace cuatro décadas, frustrado por la logística de un vuelo y la precariedad con la que los periodistas trabajábamos en aquellas coberturas internacionales. Aquel desayuno prometido y no realizado se convirtió en una escena que aún conservo como emblema de una oportunidad que no fue, pero que, como tantas en la vida de los reporteros, ha sabido transformarse en inspiración. Su muerte cierra un ciclo. Su obra, en cambio, seguirá abriéndolos.

*******

MARIO VARGAS LLOSA, ADIÓS A EL PAÍS; SU IMPERECEDERO LEGADO

Su huella en la literatura, el periodismo y la política; el recuento de una trayectoria emblemática

Mario Vargas Llosa ha tenido una monumental influencia en el periodismo y la literatura. Con su despedida como columnista del diario español El País, se cierra un capítulo importante en el periodismo y deja tras de sí un legado de integridad, compromiso con la verdad y una influencia duradera en las generaciones futuras de escritores y periodistas. En este texto comparto un recuerdo personal: un encuentro planeado, pero no realizado con él, en Managua hace casi 40 años, representativo de una oportunidad perdida que sigue siendo fuente de inspiración. Se examina su trayectoria desde sus inicios hasta su consagración como laureado Nobel y se destaca su rol crucial en el Boom Latinoamericano, su innovación narrativa y su habilidad para entrelazar la realidad política con la literatura.

Con pesar me he enterado del retiro de Mario Vargas Llosa como columnista de El País. No puedo negarlo: me ha invadido una sensación de melancolía y reflexión, por su estatus como figura emblemática del periodismo y la literatura contemporánea mundial, por su significado en Hispanoamérica —pieza en la que encaja también mi admirado Sergio Ramírez Mercado, cuyo talento merece, en mi opinión, ser igualmente honrado con el Premio Nobel de Literatura y espero en algún momento sea reconocido también con este máximo galardón—, y especialmente por su voz crítica y esencial en el periodismo.

Sus columnas, impregnadas de agudeza intelectual y una profunda comprensión de la realidad social y política, han sido para mí, y para millones de sus lectores, una ventana hacia la lucidez y el pensamiento crítico. Este adiós a sus colaboraciones en El País marca no únicamente el fin de un ciclo en el que sus palabras eran una cita ineludible en nuestras lecturas dominicales, sino también el cierre de un capítulo significativo en el periodismo de opinión.

En los efervescentes años 80, a finales de ellos —durante la Nicaragua Revolucionaria liderada por el entonces idealista y luchador Daniel Ortega, no el sátrapa en que hoy se ha convertido, y por el propio Sergio Ramírez, quien fue designado vicepresidente—, tuve la fortuna de encontrarme personalmente con Mario Vargas Llosa. En aquel entonces, yo me hallaba en Managua como enviado especial del diario mexicano UnomásUno, dirigido por Manuel Becerra Acosta.

A punto de retornar a México al día siguiente, en el primer vuelo, luego de casi seis o siete semanas en esa nación centroamericana, me vi entonces envuelto en una corriente donde confluyeron política, periodismo y literatura.

A invitación de un selecto grupo de amigos, periodistas y escritores, cercanos al círculo nicaragüense, nos reunimos en un salón, para una charla off the record, sólo con propósitos de convivencia, teniendo como invitados especiales a destacados literatos, entre ellos a Vargas Llosa. Me tocó sentarme muy cerca, a unos dos o tres lugares de donde se hallaba, en una mesa larga y rectangular.

Con la sinceridad y el arrojo o desenfado que debe caracterizar a los periodistas en busca de una gran historia o el mejor reportaje, al concluir el convivio aproveché la oportunidad para aproximarme a él. Le propuse una entrevista para esa misma tarde. Su respuesta me tomó por sorpresa:

—Claro que sí, pero tengo una idea mejor, ¿por qué no desayunamos mañana en mi hotel y ahí conversamos? Te veo a las nueve en punto —me dijo y me dio el nombre y el número de su habitación, mientras afable me estrechaba la mano, sin darme tiempo de argumentar.

—Gracias, le respondí un tanto preocupado, porque la realidad de un periodista en campo, a menudo se ve marcada por limitaciones presupuestarias. Con los recursos ya agotados y un boleto de avión entonces inamovible —un vuelo muy temprano hacia México al día siguiente, en Aeronica, desde el aeropuerto internacional Augusto César Sandino—, mi esperanza de desayunar con Vargas Llosa pendía de un hilo y de la voluntad o humor de quien me atendiera en la aerolínea, para intentar buscar un pasaje más tarde y al menor costo posible. No lo logré, a pesar de múltiples esfuerzos.

Mi optimismo inicial por haber contactado y obtenido la aprobación de una entrevista con uno de los más grandes exponentes de la literatura mundial, se desvaneció como un eco en un valle profundo, difuminándose gradualmente en el vasto silencio de la oportunidad perdida. Con pesar, tuve que comunicarme con él para cancelar nuestra cita. Su respuesta al teléfono fue generosa y comprensiva:

—No te preocupes, siempre habrá una oportunidad para que más adelante podamos platicar —me confortó Vargas Llosa.

Esa entrevista pendiente se ha convertido en una especie de leyenda personal, un recuerdo que resurge cada vez que he tenido el privilegio de verlo, a la distancia, en eventos literarios tumultuosos y no he podido compartir esos segundos necesarios, para recordarle la anécdota de aquella entrevista-desayuno no consumada.

Prácticamente tengo casi todas sus obras —algunas primeras ediciones como Conversación en la Catedral, de la cual ha asegurado que “ninguna otra me ha dado tanto trabajo; por eso, si tuviera que salvar del fuego una sola de las que he escrito, salvaría ésta”— y mi admiración por Mario Vargas Llosa se extiende más allá de lo personal, como lo ha sido, insisto, mi amistad con Sergio Ramírez o el vínculo literario muy especial con el desaparecido novelista mexicano Luis Spota.

También tengo amigos periodistas, literatos y cineastas que son fervientes seguidores de su obra. Recuerdo, por ejemplo, mis recientes conversaciones con el brillante cronista Rafael Cardona y con Álvaro Covacevich, el destacado paisajista, arquitecto y cineasta chileno, quien conserva con gran celo el guion escrito por Vargas Llosa, su amigo, para su película-documental La odisea de los Andes (1976), basada el trágico accidente aéreo de 1972, en el que un avión con un equipo uruguayo de rugby a bordo se estrelló en la implacable y remota Cordillera andina.

La narrativa se enfoca en la desesperada lucha por sobrevivir de los pasajeros y tripulantes, quienes se encontraron atrapados en un entorno hostil y aislados del mundo. Durante 72 días, en medio de un frío glacial, con reservas de alimentos inexistentes y el constante peligro de avalanchas, los sobrevivientes se enfrentaron a pruebas que desafiaron los límites de su resistencia y humanidad.

El aspecto más impactante y debatido de esta historia fue la extrema medida tomada por los sobrevivientes, de alimentarse con los cuerpos de los fallecidos en el accidente, para mantenerse con vida. Esta decisión, marcada por la urgencia y la necesidad, atrajo la atención mundial y generó un intenso debate ético tras su eventual rescate.

Ese texto de Vargas Llosa, escrito a mano en Cuernavaca —en casa de Lupe Marín, ex esposa del pintor Diego Rivera—, sobre las hojas pálidas y verdosas con orificios a los costados, de un pliego continuo de papel que usaban las impresoras de los años 70, es un tesoro que Covacevich conserva consigo.

Hoy, el saber que ha anunciado su despedida de su columna en el diario El País, revive en mí el recuerdo de esa entrevista pendiente, ese diálogo que ha permanecido en el limbo de mis deseos periodísticos y que, al paso del tiempo, se presenta como un objetivo aún más elusivo.

Autor significativo y talentoso

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa (Arequipa, 28 de marzo de 1936), como es su nombre completo, cumplirá 88 años el año próximo. Sin duda una figura icónica en la literatura mundial, conocido por su habilidad narrativa y su aguda crítica social. Autor de La ciudad y los perros, su primera novela, criticó ferozmente a la sociedad peruana y a las instituciones militares, siendo alabada por su realismo y complejidad.

Su innovación narrativa es patente en Conversación en La Catedral, considerada una de las novelas más importantes de la literatura latinoamericana a pesar de su complicada estructura. Harold Bloom, influyente crítico literario y académico estadounidense, distinguido por sus extensos trabajos y su defensa apasionada de la literatura occidental —muy conocido también por sus críticas directas y muchas veces severas—, destacó su aporte a la literatura política, explorando las "enfermedades políticas de América Latina".

Bloom apreciaba especialmente la habilidad de Vargas Llosa y su uso del lenguaje. Admiraba cómo él podía combinar la narrativa tradicional con técnicas innovadoras, lo que en su opinión elevaba sus novelas a un nivel de gran arte literario. Además, elogió su versatilidad temática, porque tenía talento para abordar en sus obras desde la política hasta temas personales y sociales, y lo consideraba como un autor significativo y talentoso, cuya obra merecía ser incluida en el diálogo sobre los grandes escritores de la literatura occidental.

No se equivocó: al tiempo Vargas Llosa fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2010. La Academia Sueca le otorgó este prestigioso reconocimiento por su "cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo, su rebelión y su derrota". Este premio fue una retribución a su larga y destacada carrera como uno de los escritores más influyentes de América Latina y un importante contribuyente a la literatura mundial.

En obras como La guerra del fin del mundo, Vargas Llosa abordó conflictos históricos, reflejando la identidad y los desafíos de la región latinoamericana y a diferencia de García Márquez, él se enfocó en el realismo urbano, una distinción que la crítica literaria ha resaltado. La tía Julia y el escribidor, publicada en 1977, una obra autobiográfica, muestra su habilidad para entrelazar la vida personal con la ficción. La historia se centra en la relación entre él, Varguitas, un joven aspirante a escritor, y Julia (Urquidi), su tía política. La novela mezcla elementos autobiográficos con ficción, ofreciendo una narrativa entretenida y compleja.

En 1983, ella publicó Lo que Varguitas no dijo, un libro que es una respuesta autobiográfica a la representación que él hizo de su relación, pero, no obstante, tampoco se trata de una obra de ficción como la novela de Vargas Llosa, sino más bien un relato personal y una respuesta a su representación en la obra del autor.

Julia Urquidi relató su vida antes de conocer a Vargas Llosa, ofreciendo un contrapunto a la imagen de ella presentada en La tía Julia y el escribidor. Describió su juventud, sus sueños y aspiraciones, y cómo estos se vieron influenciados y a menudo eclipsados por su relación con el entonces joven escritor. Ella ofreció una crítica sincera a la manera en que fue retratada por Vargas Llosa y desafió su narrativa, presentándose no sólo como un personaje su vida, sino como una persona completa, con su propia historia y perspectivas.

Pilar del boom latinoamericano

Vargas Llosa se erigió como un pilar del llamado Boom latinoamericano, compartiendo escena con Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Sus colaboraciones y amistades literarias, especialmente con esos y otros escritores de ese grupo, influenciaron profundamente su obra. Como crítico literario, contribuyó analizando tanto la literatura latinoamericana como la mundial. La diversidad temática en su trabajo es notable, abarcando desde la política hasta el amor y el deseo. Su estilo se caracteriza por una narrativa fluida y un enfoque en la psicología de los personajes, influenciando a muchos escritores contemporáneos. Utilizó la técnica del llamado flujo de conciencia para profundizar en los pensamientos y emociones de sus personajes.

Flujo de conciencia es una técnica narrativa de escritura, muy utilizada por James Joyce, Virginia Woolf y Marcel Proust durante el siglo XX, que busca capturar la continua corriente de pensamientos y emociones que fluyen en la mente de un personaje, a diferencia de las narrativas convencionales, donde los sucesos y diálogos se presentan de manera estructurada; esta técnica sumerge al lector directamente en el torrente mental del personaje, brindando una perspectiva íntima y profunda de su mundo interior.

Vargas Llosa también autor de Los cuadernos de Don Rigoberto, Historia de Mayta y ¿Quién mató a Palomino Molero?, ha sostenido una visión firme del rol del escritor en la sociedad, creyendo en el poder de la literatura para influir en ella. Su debate literario con García Márquez, que incluyó diferencias literarias y políticas —y también muy personales, como el famoso puñetazo en el ojo de su examigo colombiano en 1976—, es bien conocido. Sus ensayos y críticas literarias han aportado significativamente al campo de la teoría literaria. Además, su activismo político ha influido notablemente en su escritura.

Sus obras recientes continúan siendo bien recibidas por la crítica y el público, manteniéndolo como uno de los grandes narradores del siglo XX y XXI. Especialistas y académicos reflexionan sobre su aporte literario, asegurando que su legado continuará influenciando a futuras generaciones de escritores y lectores.

Además de su impacto en la literatura, Vargas Llosa también ha sido una voz influyente en el periodismo. Como columnista en El País —que como lo explicó, este 17 de diciembre tuvo su punto final con su última colaboración—, ha sido un crítico incisivo de la política y la sociedad. Su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo del periodismo en América Latina. Piedra de Toque, su columna, ha sido un espacio clave para sus reflexiones políticas y literarias.

Los expertos han analizado su trabajo periodístico, destacando su influencia en el periodismo. Defensor de la libertad de prensa y de expresión, Vargas Llosa ha impactado el debate público y la política a través de sus opiniones. Sus ensayos se caracterizan por su profundidad y riqueza de contenido.

En La civilización del espectáculo, examina críticamente cómo la cultura contemporánea ha sido dominada por la predilección hacia el entretenimiento y el espectáculo, lo que ha resultado en una superficialidad generalizada y sostiene que este cambio ha llevado a la trivialización de las artes y la literatura, transformándolas en meros vehículos de diversión y alejándolas de su función educativa y crítica. A través de su análisis, expresa preocupación por cómo esta tendencia afecta negativamente el pensamiento crítico y la profundidad intelectual en la sociedad, cuestionando la calidad de la vida pública y el desarrollo moral y cultural colectivo.

En El pez en el agua, otro de sus logrados textos —una obra autobiográfica donde relata tanto su carrera literaria como su incursión en la política peruana, particularmente su campaña para la presidencia de Perú en 1990—, muestra la evolución de su pensamiento político a lo largo de los años y ofrece una mirada introspectiva y detallada a su vida personal y profesional, entrelazando recuerdos de su infancia y juventud con los desafíos y experiencias vividas durante su campaña política.

Su estilo periodístico ha sido objeto de análisis por parte de expertos, quienes también han resaltado la relación entre su literatura y su manera de ejercer el periodismo. Ha recibido reconocimientos por su labor e influencia significativa. Además, su tarea como editor y director de revistas ha sido crucial en la fundación y dirección de publicaciones importantes.

También Vargas Llosa ha participado activamente en debates culturales y sociales, manteniendo una relación estrecha con sus lectores en el periodismo. Su integridad periodística se basa en un compromiso con la verdad y la ética periodística, abordando una diversidad de temas desde política hasta literatura y sociedad.

“La dictadura perfecta mexicana” y sus diferencias con López Obrador

En noviembre de 2012, Enrique Krauze revivió un episodio crucial en el análisis político de México, el cual ocurrió durante el Encuentro Vuelta: La experiencia de la libertad. En ese evento, destacados pensadores, incluyendo a Mario Vargas Llosa y Octavio Paz, discutieron la naturaleza del PRI y su impacto en la democracia mexicana.

Considerado uno de los más grandes intelectuales mexicanos del siglo XX —figura central en la literatura hispanoamericana y analista profundo de la identidad mexicana y latinoamericana, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990, quien se hallaba en ese momento entre los espectadores—, Octavio Paz pidió intervenir para describir al PRI como un partido hegemónico, enraizado en la revolución mexicana y elogió su papel en la configuración de un México indígena y mestizo. Sin embargo, también criticó su excesiva influencia en la economía y alertó sobre su crisis inminente si no se democratizaba.

Veinte años atrás, Paz había expresado una visión más crítica del PRI, muy similar a la postura de Vargas Llosa. El intelectual mexicano había criticado su monopolio político y el riesgo de anarquía que ello implicaba. Su postura abogaba por la necesidad de una reforma democrática interna en el PRI, antes de la instauración de una democracia plena en México.

En contraste —reseñó Krauze—, Mario Vargas Llosa fue más crítico, acuñando la frase "México es la dictadura perfecta". Argumentó que —a diferencia de las dictaduras tradicionales latinoamericanas—, en México no se perpetuaba un hombre en el poder, sino un partido. Lo distintivo del PRI, según el escritor peruano, era su habilidad para incorporar a los intelectuales en su esquema, permitiendo una crítica controlada y financiando incluso a la oposición. Su declaración en el encuentro, que resaltaba la paradoja de una dictadura camuflada en una democracia, generó un gran impacto y controversia.

Krauze, en su artículo, no solo narró estos contrastes de opiniones entre los dos grandes intelectuales, sino que también puso en contexto la relevancia histórica y política de sus palabras. La crítica de Vargas Llosa al sistema político mexicano, aunque polémica, reflejaba una preocupación compartida por muchos sobre la naturaleza del PRI y su influencia en la democracia de México. Este episodio, como bien señaló Krauze, quedó en la memoria colectiva mexicana, ilustrando la complejidad y los desafíos de la política en el país.

Pero Vargas Llosa, no se estacionó en conjeturas coyunturales ni análisis temporales. Años más tarde —luego del arribo de Andrés Manuel López Obrador al gobierno, durante su visita a México en septiembre de 2021, al participar en la IV Bienal de Novela, que lleva su nombre—, expresó su preocupación por las prácticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en particular en lo referente a sus interacciones con la prensa.

En el encuentro que reunió a 31 escritores iberoamericanos y se centró en el tema La literatura, último refugio de la libertad —organizado por la Cátedra Vargas Llosa, la Universidad de Guadalajara y la Fundación Internacional para la Libertad, con apoyo de la Feria Internacional del Libro—, el Nobel criticó las conferencias matutinas del presidente mexicano, conocidas como "mañaneras", donde generalmente incluyen críticas hacia periodistas y “conservadores” y a sus enemigos políticos. El escritor argumentó que ese comportamiento no era el adecuado para un presidente y que tal actitud transgredía las funciones propias de su cargo.

Señaló también que esta conducta del gobierno mexicano, la cual había mantenido desde el arribo al poder de López Obrador en 2018, podría afectar negativamente la eficiencia del presidente, a quien describió además como “populista” y cuestionó sus políticas y su trato hacia la prensa.

La relación entre López Obrador y Vargas Llosa había estado marcada por un intercambio de críticas a lo largo de los años. Ya desde 2018 había advertido que su elección de como presidente de México sería un "suicidio democrático". Luego López Obrador señaló un incidente en Francia donde un grupo de intelectuales se opuso a la inclusión de Vargas Llosa en la Academia Francesa de la Lengua, citando sus posturas políticas cercanas a la extrema derecha. El presidente mexicano sugirió que esta oposición se debía a la pérdida de imaginación y talento por parte del escritor, reforzando su crítica hacia el papel de Vargas Llosa como un ideólogo “conservador” en América Latina.

En diciembre de 2021 López Obrador, expresó abiertamente su percepción de la supuesta "decadencia" de Mario Vargas Llosa, criticándolo por su apoyo a figuras de la derecha latinoamericana. En un tono de satisfacción, López Obrador desaprobó la participación del escritor durante en un seminario en Florida, donde dio un discurso sobre la situación política en América Latina. El presidente caracterizó este discurso como “falto de sustancia y plagado de lugares comunes”, sin ofrecer alternativas o soluciones viables.

En su momento, el apoyo de Vargas Llosa a políticos controversiales, como Keiko Fujimori en Perú —hija de Alberto Fujimori, su antiguo rival a la presidencia en 1990—, y José Antonio Kast en Chile, había sido un punto focal de las críticas hacia el escritor, por parte de López Obrador, quien había mostrado simpatía por figuras políticas de como Gabriel Boric, actual presidente de Chile. Del mismo modo había acusado a Vargas Llosa de participar en una "guerra sucia" contra el presidente peruano Pedro Castillo.

Literatura, vida personal y activismo político

Su legado en el periodismo es innegable, y periodistas y escritores contemporáneos continúan viendo su trabajo como una fuente de inspiración. Se espera que su influencia perdure en futuras generaciones de periodistas. Expertos han ofrecido reflexiones finales sobre su impacto periodístico, reafirmando la relevancia perdurable de Mario Vargas Llosa en la literatura y el periodismo, donde ha dejado una huella permanente, asegurando su lugar como uno de los más destacados escritores y analistas de su tiempo.

En 2016, con motivo del 80º aniversario de Mario Vargas Llosa, el periodista Carlos Batalla, del diario peruano El Comercio, realizó un detallado recuento de la vida del laureado escritor. Destacó que los ochenta años de Vargas Llosa reflejaban no sólo una vida marcada por una prolífica carrera literaria, sino también por un agudo pensamiento crítico y una participación activa y significativa en los eventos clave de su época.

La vida de Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, más allá de la literatura, revela también un interés profundo en la política y el periodismo. Su autobiografía, El pez en el agua, nos sumerge en su niñez en Arequipa, Cochabamba y Piura, y su temprana incursión en el periodismo, da cuenta de las experiencias que marcaron los cimientos de su carrera literaria.

Sus primeros pasos en el escenario literario, preludio de una vida dedicada a la escritura, se dieron con La huida del Inca, una obra teatral, en 1952. Luego, su educación en Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos amplió su horizonte intelectual, llevándolo a editar revistas y escribir cuentos y relatos. Fue la beca Javier Prado la que lo llevó a Madrid, donde completó su doctorado, un hito crucial en su carrera; sin embargo, su estadía en París enriqueció su vocación literaria y lo conectó con otros escritores latinoamericanos.

Posteriormente, su vínculo con la revolución cubana y su papel en la Casa de las Américas reflejaron su compromiso político y su búsqueda de un socialismo humano, hoy muy en boga entre las nuevas generaciones. Obras como La ciudad y los perros y La casa verde consolidaron su fama. Empero, su desilusión con la revolución cubana marcó un cambio en su pensamiento. La década de los 70 vio nacer a Pantaleón y las visitadoras, una muestra de su habilidad para mezclar sátira y crítica social. Además, exploró otros medios como el cine y la docencia.

Fue en Londres donde más tarde Vargas Llosa encontró un santuario para la escritura y la enseñanza, alejándose de los tumultos políticos, pero a pesar de sus éxitos literarios, se enfrentó a la necesidad de realizar trabajos adicionales para subsistir, demostrando su versatilidad. Al tiempo, su incorporación en la Academia Peruana de la Lengua y su elección como presidente del PEN Club Internacional destacaron su influencia en el mundo literario.

Su novela La tía Julia y el escribidor es un ejemplo de cómo su vida personal influyó en su obra. Para él, los años 80 fueron un período de transición, marcado por obras teatrales, novelas y su incursión en la televisión —destaca La guerra del fin del mundo—, además, su participación en la investigación del trágico caso Uchuraccay, como presidente de la comisión investigadora para esclarecer los hechos.

El Caso Uchuraccay es un capítulo sombrío en la historia del Perú que destaca la complejidad y el dolor del conflicto armado que azotó al país en los años ochenta. El 26 de enero de 1983, en ese aislado pueblo andino, ubicado en la región de Ayacucho, se produjo el asesinato de ocho periodistas peruanos, un guía y un traductor. Estos profesionales de la comunicación se dirigían a informar sobre las operaciones del gobierno contra el grupo insurgente Sendero Luminoso, una organización terrorista que había intensificado sus acciones violentas en esa área.

La tragedia de Uchuraccay reveló la profunda crisis que vivía el Perú, un país marcado por el miedo y la incertidumbre en medio de un conflicto armado interno. Los detalles de lo ocurrido ese día en Uchuraccay, hasta hoy siguen siendo motivo de debate y análisis, pero la versión más aceptada indica que los habitantes del pueblo, confundidos y aterrorizados por la constante amenaza de Sendero Luminoso, y sin medios para distinguir entre amigos y enemigos, confundieron a los periodistas con miembros de este grupo terrorista y les atacaron, llevando a su fatal desenlace.

Este incidente conmovió profundamente a la sociedad peruana y al mundo entero, subrayando la necesidad de entender y abordar las raíces y las consecuencias del conflicto. En respuesta a la indignación pública y la demanda de justicia, el entonces presidente Fernando Belaúnde Terry estableció una comisión investigadora para esclarecer los hechos, y puso al frente a Mario Vargas Llosa, en un gesto que buscaba aportar transparencia y seriedad al proceso.

Su participación fue notable, ya que no solo aportó su prestigio y su capacidad analítica, sino que también brindó un enfoque humanístico a la investigación. El documento final, conocido como Informe Vargas Llosa, concluyó que los asesinatos fueron el resultado de un trágico malentendido por parte de los habitantes de Uchuraccay, quienes actuaron bajo una percepción de autodefensa, ante lo que creían era una inminente amenaza.

Sin embargo, el informe y sus conclusiones no estuvieron exentos de críticas y controversias. Algunos sectores argumentaron que la investigación no profundizó suficientemente en las dinámicas de poder, las influencias externas y el contexto más amplio del conflicto armado en el Perú. Este suceso marcó no solo la historia peruana, sino también la vida de Mario Vargas Llosa, quien se involucró directamente en uno de los episodios más dolorosos y complejos de su país.

Posteriormente, en 1987, durante el primer gobierno de Alan García, tuvo lugar la estatización de la banca en Perú, un proceso controvertido que generó una amplia oposición. Mario Vargas Llosa fue uno de los críticos más radicales de esta medida. Pero su activismo político no eclipsó su producción literaria. Elogio de la Madrastra, una de sus novelas más conocidas fue publicada en 1988. Esta obra —que exploraba temas de erotismo y moralidad—, se convirtió en un gran éxito y es emblemática de su fase creativa durante este período.

Su fallida búsqueda por la presidencia de Perú y sus grandes premios literarios

En 1990, Vargas Llosa se lanzó al ruedo político como candidato a la presidencia de su país, una decisión que sorprendió tanto a sus seguidores literarios, como al espectro político peruano; lideró el Frente Democrático (Fredemo), una coalición de partidos de centro y derecha. Su campaña presidencial se basó en un programa de reformas liberales, enfocado en la estabilización económica y la promoción de la democracia.

Su postura contra la inflación galopante y su visión de un Perú más integrado en el mercado global, resonaron en una parte considerable de la población, pero su propuesta de medidas de austeridad económica y su estilo directo y a veces percibido como elitista, generaron resistencias en varios sectores de la sociedad.

Además, la creciente preocupación por la seguridad debido a la violencia de Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) complicó su escenario político.

En un giro inesperado, perdió las elecciones frente a Alberto Fujimori, del partido Cambio 90, un candidato relativamente desconocido en ese momento, que logró captar el apoyo de los sectores populares y presentarse como una alternativa a las élites tradicionales. Vargas Llosa, inicialmente obtuvo el 32.61 por ciento de los votos en la primera vuelta, celebrada el 8 de abril de 1990, lo que se tradujo en un total de 2 millones 171 mil 957 votos. Su principal rival, obtuvo el 29.09 por ciento, equivalentes a 1 millón 937 mil 186 votos en la misma ronda.

En la segunda vuelta, realizada el 10 de junio, Fujimori obtuvo una victoria decisiva con el 62.50 por ciento de los votos, que representaron 4 millones 522 mil 563 sufragios. Por su parte, Vargas Llosa logró el 37.19 por ciento, equivalentes a 2 millones 713 mil 442 votos. Estos resultados marcaron el fin de su carrera política activa y se reenfocó en su carrera literaria y su rol como crítico social y político. No obstante, la experiencia electoral le proporcionó una perspectiva única sobre la realidad política y social de su país, que continuaría explorando en sus novelas, ensayos y columnas periodísticas.

Los años 90 reafirmaron su estatus como un escritor y ensayista de talla mundial, con obras notables como Lituma en los Andes, donde explora temas complejos en el contexto de los Andes peruanos. La historia se centra en el personaje de Lituma, un sargento de la Guardia Civil, quien, junto a su adjunto Tomás, es enviado a un remoto pueblo andino para investigar una serie de misteriosas desapariciones. A medida que la trama se desarrolla, Vargas Llosa entrelaza hábilmente las creencias y mitos locales con la dura realidad política y social de Perú, especialmente la violencia y el terror del conflicto entre el gobierno y los movimientos insurgentes, como Sendero Luminoso.

De La fiesta del chivo a Le dedico mi silencio

Esa época también estuvo marcada por el reconocimiento internacional, incluyendo la obtención de la nacionalidad española y del Premio Cervantes, uno de las más prestigiosas distinciones en el ámbito de la literatura en lengua española, en 1994. La Fiesta del Chivo, una de las novelas más destacadas de Mario Vargas Llosa, fue escrita y publicada en el año 2000. Esta obra, que examina la vida y el régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo —quien gobernó la República Dominicana con mano de hierro desde 1930 hasta su asesinato en 1961—, no solo fue aclamada por la crítica, sino que también alcanzó gran popularidad, adaptándose al cine y teatro.

El Premio Nobel de Literatura 2010 fue el clímax de su carrera, un reconocimiento a su contribución a la literatura mundial. Incluso después del galardón, Vargas Llosa siguió escribiendo y publicando, manteniéndose como una figura influyente. Posteriormente publicó El héroe discreto (2013), novela que narra la historia de dos empresarios peruanos y sus enfrentamientos con el mundo del crimen y la corrupción; Cinco esquinas (2016), un thriller que se sumerge en la sociedad peruana durante los últimos meses de la dictadura de Fujimori y Montesinos, con un enfoque especial en el periodismo y su papel en la política, y Tiempos recios (2019), novela en la que aborda acontecimientos históricos en Guatemala durante la Guerra fría, entrelazando ficción e historia para explorar temas de poder y conspiración.

La más reciente novela de Vargas Llosa Le dedico mi silencio, editada por Alfaguara, fue publicada en octubre de este año y está ambientada en el Perú de principios de los noventa. Mezcla ficción y ensayo, aborda la utopía cultural con la música peruana como núcleo y pretexto. Dedicada a su exesposa Patricia Llosa —con quien desde principios de este año las revistas del corazón españolas lo ligan sentimentalmente de nuevo, luego de haber puesto punto final a su relación de ocho años con la socialité Isabel Preysler, la cual relación atrajo considerable atención mediática y pública—, la obra aborda la ofensiva terrorista de Sendero Luminoso, y cuenta la historia de un hombre obsesionado con la idea de unir al país a través de la música, y su locura por escribir un libro perfecto que relatará su visión.

Su adiós a El País

El anuncio de que, tras 33 años, publicaría el pasado domingo 17 de diciembre su última columna Piedra de Toque en El País —que comenzó en 1990 con el título Elogio de la Dama de Hierro, dedicada a la premier británica Margaret Thatcher, con quien conversó en varias ocasiones—, lo hizo su hijo Álvaro Vargas Llosa, a través de Twitter.

De hecho, su leída colaboración periodística sobre el acontecer humano, que reflexiona desde el punto de vista de un escritor, dio inicio el 25 de julio de 1977 en su natal Perú y desde 1997 también se publicó quincenalmente en la revista Caretas, y en más de 20 diarios y revistas de diferentes partes del mundo.

Actualmente, Vargas Llosa trabaja en un ensayo sobre Jean-Paul Sartre, su mentor durante su juventud, texto que considera el proyecto final de su creatividad, aunque se debe señalar que el Nóbel peruano también se había despedido del mundo literario en su último libro Le dedico mi silencio, que incluye un breve mensaje al final.

Más allá de lo que para muchos puede significar el cierre de este ciclo en el quehacer periodístico de Vargas Llosa, su última columna no debe interpretarse únicamente como el fin de una etapa, sino analizarse como un texto que es un compendio de sabiduría para quienes nos dedicamos al periodismo; un legado de integridad y compromiso con la verdad.

Él usó su espacio como una herramienta para examinar la pureza de ideas y hechos, un enfoque que, sin duda, distingue a los grandes periodistas, porque trascendió el mero comentario y se convirtió en un espacio donde realidad y percepción se analizaban críticamente, y ofrecen una visión más profunda de los hechos a través de sus opiniones, sobre las cuales Vargas Llosa ha sido muy cuidadoso. Esta diferenciación es esencial en el periodismo ético; la habilidad de separarlos constituye la esencia de la credibilidad periodística.

Él mismo reconoce en su texto la dificultad de discernir entre realidad y ficción en la prensa antes del surgimiento de El País, cuyo modelo periodístico se convirtió en un referente durante las transiciones democráticas en el mundo hispanoparlante, marcando un hito en la historia del periodismo, y agradece que, a pesar de posibles divergencias con su línea editorial —contraste marcado con la claridad y profundidad que él mismo aportó a sus columnas—, respetaron siempre su libertad de expresión, un testimonio que es ejemplo de su compromiso con el pluralismo y subraya la importancia de presentar la verdad sin adornos, permitiéndole al lector formar su propio juicio.

Vargas Llosa define al periodista de talento, como aquel que se dedica a la búsqueda incesante de la verdad, más allá de manipulaciones y mentiras y destaca la importante diferencia entre los roles de reporteros —redactores les llama él— y columnistas en el periodismo. Mientras los reporteros se centran en reportar las noticias de manera directa y objetiva —basándose en hechos y acontecimientos actuales—, los columnistas tienen la tarea de expresar sus opiniones y perspectivas personales.

Señala, no obstante, que ser columnista implica una gran responsabilidad: no sólo se trata de gozar de la libertad para expresar sus propias ideas y creencias, sino también de ser consciente del efecto que estas opiniones pueden tener en los lectores. Un columnista debe equilibrar su libertad de expresión con la responsabilidad de considerar cómo sus palabras podrían influir o impactar en la sociedad —dice.

Asimismo, en su despedida reconoce que a lo largo de su carrera, mantuvo un firme compromiso con su verdad, incluso frente a errores o cambios en su pensamiento y admite las dificultades inherentes a esta tarea, al destacar que el riesgo de error es parte del compromiso con la autenticidad e insta a las nuevas generaciones a defender su verdad con integridad y valentía, principios fundamentales en el periodismo, en el entendido que la credibilidad se mantiene, al reconocer discrepancias entre las verdades promovidas y los hechos reales.

Vargas Llosa ha sido un referente indispensable, y con sus textos literarios y periodísticos ha influenciado —me incluyo obviamente entre ellos—, a generaciones enteras de reporteros, escritores y lectores.

Personalmente, siento que ayer domingo tristemente se cerró el ciclo de un personaje que —en su intrínseca calidad de privilegiado escritor como lo son el propio Sergio Ramírez y lo fue alguna vez mi admirado Marco Aurelio Carballo, un literato chiapaneco ya desparecido—, a través de sus escritos y de sus libros, llegan a formar parte integral de nuestras vidas como periodistas o como lectores; una despedida que, aunque inevitable —como sabiamente refiere la frase coloquial o hasta superficial, de tan manida—, deja un vacío difícil de llenar.

Sé perfectamente que, en el mundo periodístico, las oportunidades a menudo también vienen disfrazadas de pruebas de resistencia. Aquel desayuno con Vargas Llosa en Managua, hace casi 40 años, que nunca llegó a realizarse, se quedó en el tintero o, tal vez, en el limbo —lo cual al final puede significar lo mismo.

Sin embargo, esa anécdota hoy sigue siendo para mí una fuente de inspiración y un recordatorio personal de que las historias más fascinantes a veces están a sólo un encuentro de distancia o en el batir de las alas de una mariposa. Hay que estar conscientes de que —como propuso el sabio meteorólogo Edward Lorenz—, su delicado aleteo, a veces puede desencadenar cambios inconmensurables.