Flota CDMX ante lluvia y Alerta Amarilla generalizada

Alberto Carbot

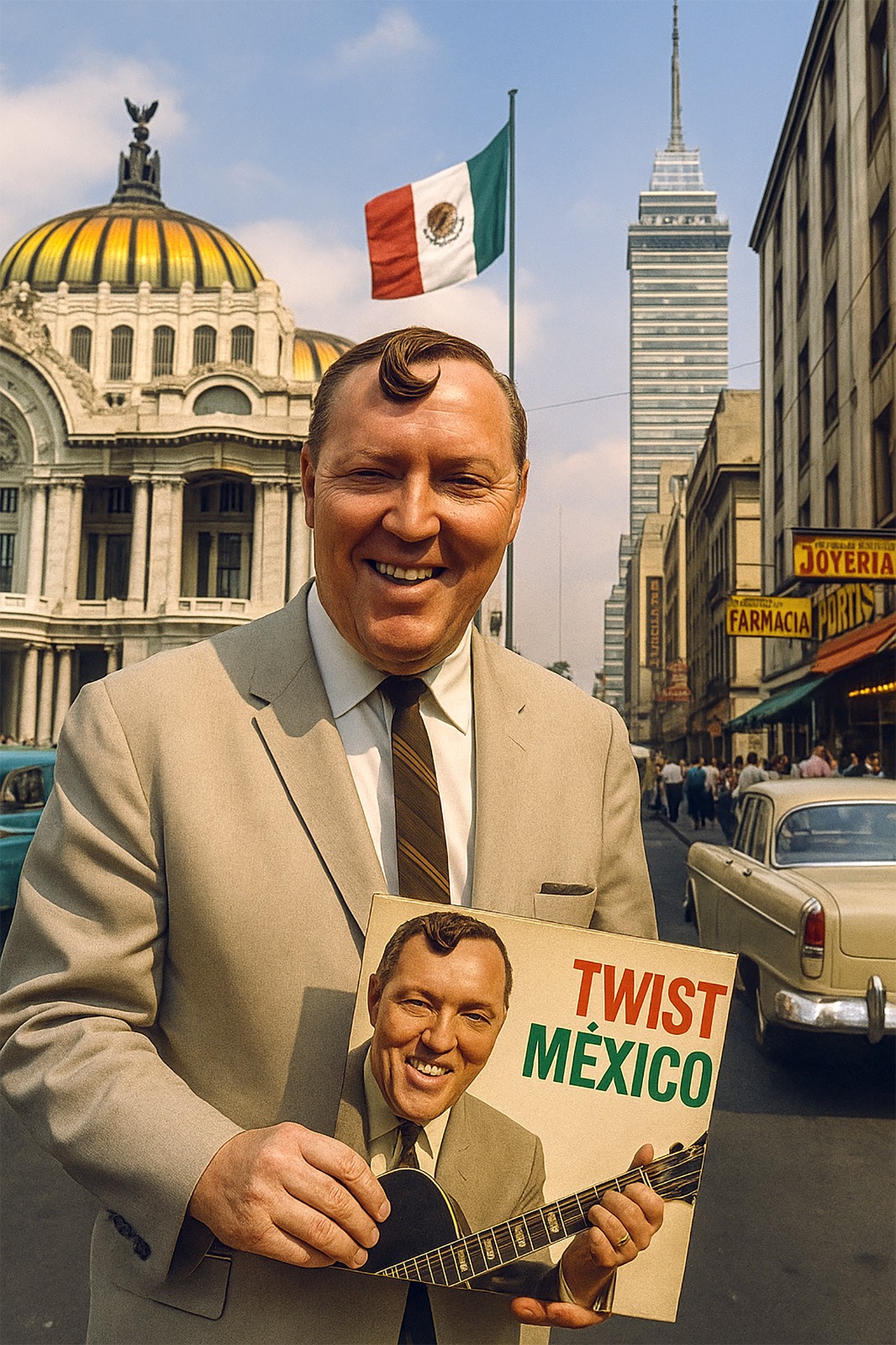

Su vida en México, a 100 años de su nacimiento

Uno, dos, tres en punto, cuatro en punto, ¡a rockear!

Cinco, seis, siete en punto, ocho en punto, ¡a bailar!

Nueve, diez, once en punto, doce en punto ya está,

¡Vamos a rockear hasta que amanezca!

(Rock Around the Clock)

Pocos saben que Bill Haley, el pionero del rock and roll y creador del legendario “Rock Around the Clock”, se casó con la mexicana Martha Velasco, con quien tuvo tres hijos y vivió durante varios años en el país. Lejos de los grandes escenarios que lo consagraron internacionalmente, encontró refugio no sólo en calles, plazas, salones y foros de la capital —acompañado por su grupo, su familia y su prestigio artístico—, sino también en la tranquilidad del puerto de Veracruz, donde radicó y adquirió un hotel a medio construir. En México grabó discos en español, apareció en programas de televisión y fue ovacionado por multitudes, aunque también fue víctima de su adicción al alcohol. Haley murió en Harlingen, Texas, en 1981, pero una parte crucial de su biografía —repleta de gloria, abandono y derrota—, se escribió en México. Aquí vivió sus últimos aplausos y también sus primeros silencios, cuando la industria y los micrófonos empezaron a olvidar que aquel hombre —al que muchos consideran el padre del rock and roll—, alguna vez hizo bailar al mundo

Alberto Carbot

Sentado en una mesa discreta del Phone Bar del Hotel Geneve —fiel aún a su boiserie inglesa y a los teléfonos de baquelita—, recordé un brillante texto de Michael Hall, publicado en el Texas Monthly, de junio de 2011, que me trajo al célebre Bill Haley a la memoria, de quien precisamente este 6 de julio se festeja el centenario de su nacimiento. Hacerlo fue como un latigazo de luz en la penumbra y, sin querer, también me llevó a reflexionar que aquella Zona Rosa dorada se había evaporado, en buena parte, gracias a la ineptitud y abulia de los gobiernos de la izquierda que, desde 1997, gobiernan la Ciudad de México con una mezcla de dogmatismo, abandono y desprecio por el patrimonio urbano.

En los sesenta y setenta todavía resplandecían por estos rumbos el exotista Mauna Loa de Hamburgo 172, con sus ídolos polinesios y vasos tiki —antes de que un incendio forzara su mudanza al Pedregal—, el provocador Can-Can en la esquina de Hamburgo y Génova, donde cuentan que Octavio Paz llegó a montar La hija de Rappaccini; el Chip’s Piano Bar, en las cercanías de Génova y Hamburgo —un connotado lugar donde en la década de los 70 la clientela acomodada terminaba la noche entre estándares de jazz y cócteles clásicos—, el restaurante Alfredo, propiedad de mi inolvidable y admirado Alfredo Bellingieri y el pionero Safari Club, abierto en Havre y Hamburgo.

Entonces por doquier se olía a martinis secos, a colonias traídas del duty-free y al humo de cigarros Gitanes, Dunhill o More, encendidos por guapas modelos europeas o estadounidenses que entraban del brazo de políticos, diplomáticos o empresarios, antes de concluir festivamente la jornada en el ya también extinto Noche y Día, ubicado en la calle de Oaxaca, casi esquina Tonalá, que era conocido por su ambiente bohemio, sus elaborados platos mexicanos y sus aves y pescados. Eran legendarias sus bebidas a base de champagne Cristal o Dom Pérignon y su oferta musical variada, incluyendo tríos o mariachis y hasta ejecutantes de jazz y blues.

Pero ahora el cuadrante rezuma caguamas, botellas de Rancho Escondido, mezcal “Amargo” de Morelos, guarapo sudamericano adulterado o tragos del infame Tonayán, luces estroboscópicas y olor a orines y mariguana, además de los ya clásicos —y quizá en desuso—, pases de coca, porque en sus antros y aceras, las mafias capitalinas de Tepito e Iztapalapa venden drogas más potentes y baratas.

El contraste duele: aquellos elegantes toldos de neón han sido sustituidos por bocinas que escupen reguetón a todo volumen, y los viejos porteros con pajarita se han vuelto sólo un lejano y demodé recuerdo. Aun así, cuando veo al barista del Geneve deslizar un coctel impecable sobre la barra, uno también parece oír el eco de la voz de Bill Haley, uno de sus asiduos, nacido como William John Clifton Haley, el 6 de julio de 1925 en Highland Park, Detroit, Míchigan, pidiendo —como yo, hoy a más de medio siglo—, un whisky Johnnie Walker en las rocas, aunque generalmente prefiera un Ballantines.

Fantaseo —con imaginación de periodista—, al recrear sus pasos sobre estas mismas baldosas, justo antes de que los bronces de sus Cometas, el teclado, las guitarras y los tambores, lo arrastren de vuelta hacia alguno de esos prestigiosos centros nocturnos donde alguna vez tocó.

Lo veo a él, distingo en su frente su inconfundible quiff, una combinación de tupé y copete, con el flequillo elevado y peinado hacia atrás, muy popular entre estrellas del rock and roll y del swing de los años 50 y percibo a su grupo convocando a la pista a la concurrencia con los compases de Rock Around the Clock —escrita por Max C. Freedman y James E. Myers en 1952—, Shake, Rattle and Roll y See You Later, Alligator.

En esos salones, sin duda, también resonarían los acentos frenéticos de Florida Twist, Crazy Man, Crazy y el vértigo juguetón de Razzle-Dazzle además de sus versiones en español y obviamente en twist, de Negra Consentida, de Joaquín Pardavé o La Paloma, del español Sebastián Iradier, escrita alrededor de 1860. Su éxito intemporal, Rock Around the Clock, fue grabado originalmente por el grupo ítalo-estadounidense Dae and His Knights.

El 25 de agosto de 1956, la pionera del rock en México, Gloria Ríos, grabó El Relojito, una versión libre en español —conservando la misma temática de rebelión juvenil—, que interpretó con sensuales movimientos y voz insinuante y juguetona. Un año más tarde, la llevó al cine en La locura del rock and roll, donde su energía y desparpajo encendieron la pantalla y marcaron el inicio formal del género en el país. …Quiero bailar el rock and roll, no más. / Al sonar las dos, cuatro y seis / dejan de tocar y pedimos más / Yo quiero rock, rock, rock, sin descansar / yo quiero rock, rock, rock, quiero más, más, más / quiero cantar, quiero bailar el rock and roll, nomás…

Además de Rock Around the Clock, pocas canciones encapsulan con tanta eficacia el espíritu del rock and roll naciente como See You Later, Alligator. Aunque muchos la asocian automáticamente con Bill Haley, su origen nos remite a Robert Charles Guidry, un joven cantautor cajún de Luisiana, un músico del sur profundo, que compuso el tema en 1955 y lo grabó bajo el seudónimo de Bobby Charles; poco después, Roy Hall hizo su propia versión. Pero la lectura que fijó la canción en el mapa mundial llegó el 12 de diciembre de 1955, cuando Bill Haley y sus Cometas la grabaron para Decca Records en una sesión realizada en el edificio principal de la compañía, en Nueva York.

Haley incluyó Rock Around the Clock en el repertorio de la película del mismo nombre que comenzó a rodarse en enero de 1956. Fue en ese año, aprovechando su popularidad internacional, que visitó México y ofreció presentaciones que algunos quizá aún recuerden con una mezcla de nostalgia y asombro. Su figura, con saco ancho y peinado de copete, dejaba tras de sí una estela sonora que sacudía las costumbres conservadoras de una juventud mexicana que por primera vez escuchaba, en vivo, el estruendo rítmico del rock and roll.

Hay que ser honestos: Bill Haley no creó el rock and roll, pero fue quien lo encarnó. El ritmo ya existía, disperso, sin forma, como al principio de los tiempos. Y él lo tomó en sus manos como arcilla aún húmeda. Fue entonces cuando tuvo un nombre, un rostro, una voz. Y la tierra tembló con su compás.

Haley tenía una voz de barítono, no particularmente potente ni extensa, pero sí eficaz y expresiva. Su dicción era precisa. En escena, aparecía con el cuerpo ligeramente inclinado y la guitarra rítmica colgando como una extensión de su brazo. No se lanzaba al delirio físico como Little Richard ni al histrionismo de Jerry Lee Lewis; en cambio, dominaba con una presencia medida, un paso firme y un vaivén discreto que marcaba el compás. Su emblemático rizo —una especie de firma visual—, completaba la silueta de ese hombre que, sin pretensiones coreográficas, imponía respeto con la seguridad de su estilo.

Rock Around the Clock, lanzada en 1954, fue un terremoto que rompió las barreras del rhythm and blues y el country, vendiendo —hasta hoy—, entre 25 y 28 millones de copias. En América resonó en cines, radios y rocolas, desde Nueva York hasta la Ciudad de México y La Patagonia, encendiendo una revolución musical que abrió el camino para Elvis, los Beatles y muchas generaciones de músicos que tomaron su ritmo como bandera.

Por ejemplo, en toda Europa, Haley fue su primer embajador. Sus giras en Inglaterra inspiraron a un muy joven John Lennon, quien dijo que Rock Around the Clock le cambió la vida. En Francia y Alemania, reseñan que los adolescentes arrancaban asientos en los cines al escuchar su música. Haley entonces no creó únicamente canciones, sino un movimiento que dio voz a la rebeldía juvenil, un eco que luego permearía en el punk, el pop y el rock moderno.

No sé si por los efectos de los tragos o por alguna razón más poderosa, por un instante, imagino que la colonia Juárez recupera la electricidad que entonces la hizo chisporrotear. Trazada en 1875 sobre los antiguos terrenos de la Hacienda de la Teja, urbanizada entre 1882 y 1898, fue llamada oficialmente en 1906 como se le conoce hoy, y rebautizada Zona Rosa hacia 1953 por el pintor José Luis Cuevas, al afirmar que no era blanca ni negra, sino rosa: un espacio intermedio, libre, bohemio y moderno, La frase, dicha por Cuevas con su ironía habitual, capturaba el espíritu del momento, cuando la zona comenzaba a poblarse de artistas, escritores, actores, libreros y diplomáticos.

A partir de 1954, el nombre se afianzó en el imaginario urbano y en la prensa cultural de la época. Cronistas como Luis Spota, Carlos Monsiváis o José Emilio Pacheco lo registraron en sus textos, conscientes de que allí, entre las calles de Londres, Hamburgo y Génova, se gestaba algo más que una moda: una forma de vida que mezclaba vanguardia, tertulia, irreverencia y cocteles con ginebra inglesa. Y de pronto tengo deseos de salir a la calle y comprobar si es cierto.

Sin embargo, el hechizo llega a romperse apenas uno alcanza a fijar la mirada por las calles aledañas. Aquella Zona Rosa vibrante, donde el arte, la música y la vida nocturna tejían una urdimbre cosmopolita, ha sido desplazada por el desorden, el descuido institucional y el despojo cotidiano. Hoy, los escaparates rotos, los toldos sucios, las calles colapsadas por el ambulantaje, los antros reguetoneros de poca monta, la mendicidad y las miradas perdidas de quienes deambulan entre tragos y humo de solventes, no evocan más que el eco remoto de lo que alguna vez fue un corazón cultural de la ciudad. Y por precaución, ni los fantasmas del propio Haley o de Cuevas, se atreven ya a bajar la guardia en este paisaje roto.

Bueno, vi a mi chica caminando hoy con otro tipo

Sí, la vi caminando con otro tipo esta vez

Cuando le pregunté qué pasaba,

Esto fue lo que me alcanzó a contestar:

Hasta luego, caimán… al ratito, cocodrilo.

Hasta luego, caimán… al ratito, cocodrilo.

¿No ves que estorbas en mi camino?

¿No entiendes que arruinas mi estilo?

(See You Later, Alligator)

En México, la música de Bill Haley hacía temblar plazas y bares, antes de que el silencio lo atrapara años después en Texas. Michael Hall reseñó brillantemente cómo en febrero de 1961, él subió a un autobús de la Caravana Corona, en Monterrey. El sol golpeaba sin piedad, y él, con sombrero de fieltro, lentes oscuros y un impermeable, parecía más bien un vaquero perdido en un mundo de corridos y tequila.

Había dejado en su país a los siete hijos que había procreado con sus dos anteriores esposas. México era su nuevo refugio. Su rock and roll se fundía con el calor del trópico. Pero fue en Reynosa, Tamaulipas, donde conoció a Martha Velasco, una guapa y joven corista mexicana, de leotardo brillante y risa fácil. “¿Quién es?”, le murmuró a Rudy Pompilli, su saxofonista y mejor amigo. Cenaron esa noche, y el amor nació a primera vista entre risas y cervezas.

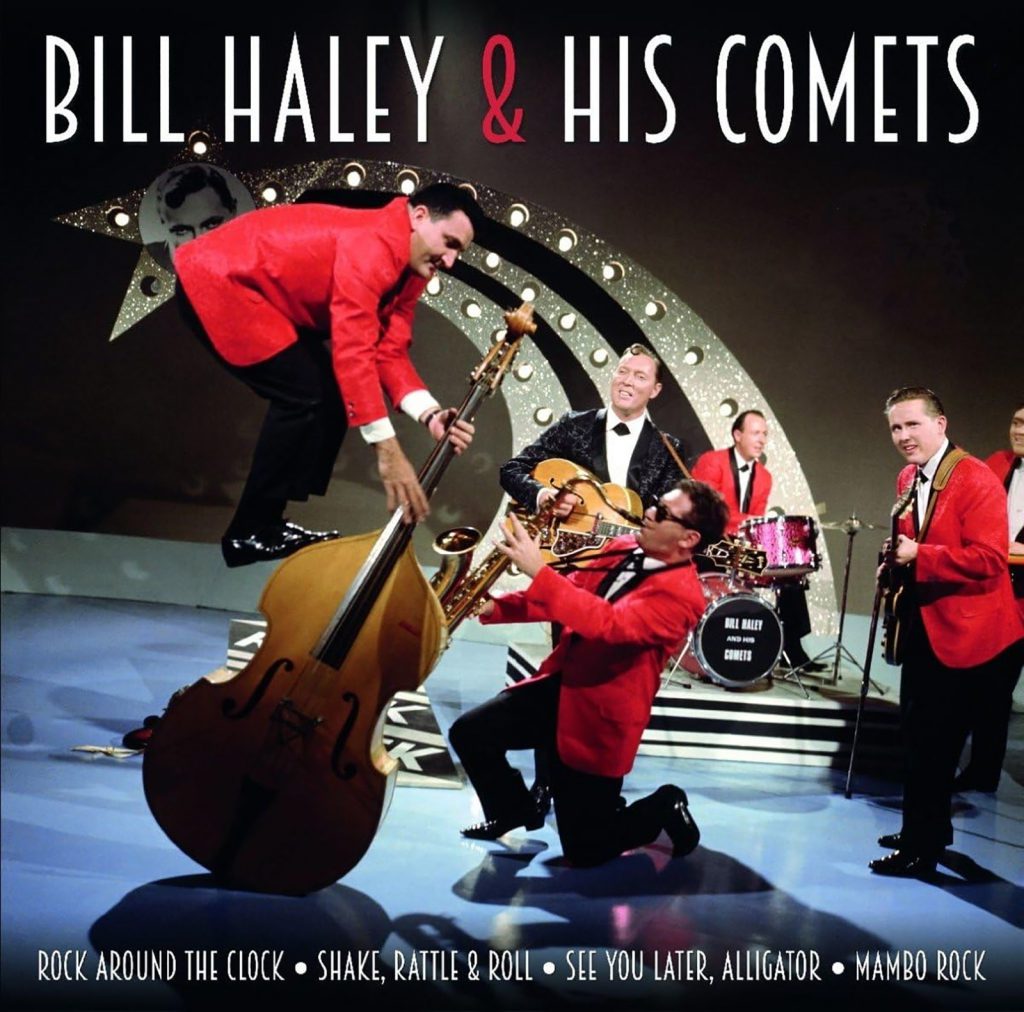

La historia ha demostrado que Bill Haley & His Comets no era un grupo cualquiera, sino una formación de precisión casi militar, pero con alma de feria, de bar de carretera, de salón de baile en llamas. No conquistaron la historia con escándalos ni poses violentas: lo hicieron a golpe de compás, swing, y sudor bien ensayado. Cada uno era parte de un engranaje, distinto de aquella máquina de combustión sonora que incendiaba los escenarios.

Bill Haley, el centro inmóvil de la tormenta, no necesitaba moverse. Bastaba su rizo en la frente —ese quiff arqueado con precisión artística en el rostro—, para imponer presencia; para decir quién era el jefe. Cantaba como quien da órdenes suaves pero definitivas, y en su guitarra rítmica —una Gibson Super 400 primero, luego otras más compactas tipo Les Paul—, llevaba anclado el corazón binario del rock. No era un rebelde, era un patriarca sonoro. Y sus músicos lo sabían y aceptaban.

A su lado, Rudy Pompilli, con sus lentes de aumento hacía del saxofón tenor una criatura escénica. No se conformaba con tocar: se doblaba, brincaba, caminaba de espaldas y giraba como si el viento lo empujara desde adentro. Cada solo suyo sujetando su saxo era un espectáculo paralelo. Y cuando empuñaba el clarinete, uno entendía que no era exclusivamente un show, sino que había técnica, formación, y un oído muy afinado.

Franny Beecher, en cambio, dejaba que sus dedos hablaran por él en la guitarra. Callado, empuñaba su Fender Stratocaster o su Gibson y se convertía así en el arquitecto invisible de las melodías.

En el teclado estaba el discreto Johnny Grande, quien mantenía la línea melódica con su piano. Sus manos tenían la energía de los salones de baile de Filadelfia. A veces también sacaba su acordeón. Era un puente entre raíces y modernidad.

Más atrás, Billy Williamson deslizaba su guitarra Steel con solemnidad. Su presencia era menos vistosa, pero cuando tomaba la guitarra rítmica, su swing discreto mantenía la maquinaria encajada.

Al contrario de todos, Al Rex, el contrabajista, era músculo y acrobacia. Ejecutaba el bajo golpeando las cuerdas con la palma, haciendo rebotar el instrumento como si fuese una gran pelota de plástico en la playa y su actuación formara parte de un número de circo, que luego sería imitada en México por José Rubio —el excéntrico y simpático bajista del jalisciense Mike Laure–, quien bautizó a su grupo en 1957 con el mismo nombre del de Bill Haley, y comenzó a tocar rock and roll en restaurantes y salones de Chapala, aunque luego se dio a conocer por fusionar estos ritmos con la cumbia.

En la batería, Dick Richards, durante los primeros años, marcó el compás y participó en la histórica presentación en The Ed Sullivan Show de 1955. No hacía florituras: ponía la base y desaparecía tras los platillos. Era el baterista de los días fundacionales, cuando el rock aún no tenía forma definida.

Años después, en noviembre de 1955, tras trabajar como lechero, y ya con Los Cometas en plena expansión hacia América Latina, llegaría al grupo John Bam-Bam Lane —otro rostro inolvidable tras la batería, apodado así por su estilo potente tras los tambores—, mucho antes de que existiera el personaje homónimo de Los Picapiedra. Quizá en su honor, y sin que lo supieran, los historietistas William Hanna y Joseph Barbera bautizaron así al fortachón hijo de Pablo Mármol: un niño de mazo en mano y bríos explosivos, como Lane, que golpeaba la batería con la fuerza de un pequeño terremoto.

A él le correspondió grabar en los estudios Decca temas clave como See You Later, Alligator. Era un joven de rostro amable, y manos firmes y enormes. A pesar de haber sido el quinto baterista, en realidad fue el primero en tener presencia real en las grabaciones. Se convirtió en esencial y no necesitaba más. Su físico corpulento, rostro redondeado y porte radiante, aportaba energía juvenil del grupo. En la imagen de los videos del programa Orfeón a-GoGo, su mirada tranquila y su actitud risueña, generaban un contrapunto visual muy interesante frente al dinamismo de Rudy Pompilli o la guitarra eléctrica de Bill Haley. Por su fuerza, alguna vez lo equipararon a una locomotora que nunca perdía el paso. Nacido el 28 de febrero de 1921, murió el 1 de junio de 2000, hace 25 años.

El sol Haley y sus cometas

Cada uno de los integrantes de Los Cometas hizo que fueran algo más que una banda de acompañamiento de Haley. Todos fueron una única célula de ritmo, y aunque el tiempo los dispersó a través de los años, su música fue, y sigue siendo, una coreografía de engranajes exactos. Sin embargo, de entre todos ellos siempre sobresalió Rudy, quien, en realidad, era más que un músico en el entono de Haley.

Era el amigo que necesitaba, el que lo sacaba de camerinos oscuros y lo empujaba al escenario. No buscaba reflectores; solo tocaba. Sin él, su cometa no habría brillado. En las giras por Inglaterra, Australia o México, Rudy reía, hacía bromas y mantenía a la banda unida. “Sin Rudy, no hay Cometas”, dijo Haley una noche en un bar de Londres, con un cigarro Pall Mall entre los dedos. Era una verdad que pesaba.

En los escenarios de los años cincuenta, cuando Bill Haley y sus Cometas hacían retumbar los cines y grandes salones, su sonido era el alma del rock and roll. Rudy, menudo, de cabello negro y sonrisa rápida, soplaba con una fuerza que no correspondería al tamaño su cuerpo. Nacido en Chester, Pensilvania, el 16 de abril de 1924, nadie pensó que aquel joven de origen italiano sería el latido de un cometa que encendió el mundo.

Se unió a él en 1953, cuando Haley buscaba un sonido nuevo. Antes, Rudy había tocado en bares de jazz y orquestas pequeñas, pero con Haley encontró su destino. En 1954, en un estudio de Nueva York, su saxofón dio vida a Rock Around the Clock. El solo, agudo y sostenido, hizo que Haley asintiera, seco. “Eso es todo”, murmuró. En poco tiempo la canción vendió millones, y ciertamente el empuje de los pulmones de Pompilli fue la chispa detonante. Lo demostró al ejecutar Tequila.

En 1961, cuando Haley llegó a México con La Caravana Corona, Rudy estuvo ahí, a su lado, con su saxofón colgado al hombro. En Monterrey, tocaron bajo un sol inmisericorde. En Reynosa había sido el primero en descubrir a Martha Velasco, la corista de ojos radiantes. “Échale un vistazo, Bill” —susurró pícaro a su oído, con una sonrisa cómplice que le nacía fácil y decía más de lo que parecía. En Xalapa, cien mil personas los aclamaron durante todas sus presentaciones; en Veracruz, ochenta mil. El saxofón de Pompilli resonaba en las principales plazas, mezclándose con el olor a mariscos, cerveza, y la humedad salina del Golfo.

Hey señoritas

vengan los muchachos ya

es tiempo de ir a parrandear

mi nuevo ritmo, mi twist español

Ven aquí mi amor

y bailemos el nuevo twist

el nuevo twist, oh, el nuevo twist.

(Twist Español)

Poco tiempo después, en la Ciudad de México, donde Haley se instaló en 1962, Rudy Pompilli se convirtió en el ancla de la agrupación. La capital lo abrazó como suyo. En Veracruz, su música resonaba con el olor a mar. Grabó Florida Twist, el sencillo más vendido del país. Los bares de la Zona Rosa vibraban con Rock Around the Clock. Pero en Estados Unidos, Elvis era el rey, y Haley, un eco. Viajó a Europa, donde lo llamaban el Padre del Rock and Roll, pero siempre volvía a México.

Tocaban en teatros de la Colonia Roma, grababan con Orfeón, y su saxofón brillaba en Twist Español, un éxito que puso a México a bailar. En los bares de la Zona Rosa, Rudy se tomaba una cerveza Victoria con los músicos locales, mientras Haley se perdía algo en el tequila y mucho en el whisky. “Este país tiene vida”, le dijo a un periodista, limpiando su saxofón con un paño.

Su vida con Martha Velasco y su adicción al alcohol

En 1963, cuando Haley se casó con Martha Velasco en la Ciudad de México, Pompilli fue su testigo, con su traje impecable y una sonrisa de hermano. Ella, con su elegancia natural, se adaptó a la vida de gira. Aceptaba sin inmutarse las pantaletas y brasieres que las fans arrojaban a Haley, sabiendo que era parte del show. Le cantaba rancheras en privado, y él sonreía, fascinado. Pero el alcohol era un peso abrumador. “Nadar o morir”, diría ella años después, recordando cómo eligió quedarse a su lado con un marido vencido por el alcohol. Su fuerza sostenía precariamente a Haley, pero no podía detener su caída.

En 1971, en la Ciudad de México, luego de su hija Martha María, nació Pedro. Haley compraba juguetes en el Mercado de La Merced. En 1974, convenció a Martha para mudarse a Veracruz. “Quiero el océano”, insistía. Ella, reacia al calor y la humedad, cedió. Compraron un hotel a medio construir, un esqueleto de concreto sin nombre, soñando con un negocio propio; llevaba a sus hijos a la playa.

Él pescaba en la costa veracruzana, comía tacos de pescado y escuchaba a los jaraneros y a Javier Solís. “Aquí respiro”, le dijo a Martha, mirando el Golfo, pero sus ojos también estaban puestos en los aplausos perdidos. Rudy lo visitó varias veces, tocando melodías suaves bajo la luna. Pero, con dolor, también veía a Haley hundirse en el alcohol. “No te pierdas, Bill”, le murmuró una vez, sin respuesta.

El cáncer lo atrapó en 1975. Rudy Pompilli murió el 5 de febrero de 1976, en Chester, a los 51 años. Haley recibió la noticia como un gancho al hígado. Destrozado, se hundió aún más en el whisky. “Sin Rudy, no hay Cometas, no hay nada”, murmuró, mirando su vaso repleto de Johnnie Walker. Después, en los bares de Harlingen, Haley hablaba de él, de sus insuperables solos, de sus risas, pero nadie escuchaba.

En total, Bill Haley tuvo diez hijos a lo largo de su vida, resultado de tres matrimonios. Con su primera esposa, Dorothy Crowe —con quien estuvo casado entre 1946 y 1952—, tuvo dos: Sharyn Anne y John W. Haley, este último autor de una biografía sobre su padre. Más tarde, en su segundo matrimonio (1952 a 1960) con Barbara Joan Cupchak, conocida como Cuppy, nacieron cinco más, Joanie, Doreen, Bill Haley Jr. —quien seguiría la vena musical—, Scott Haley y un quinto hijo, cuyo nombre y fecha exacta no han sido registrados públicamente. Finalmente, durante su tercera y última unión, con Martha Velasco —con quien vivió desde 1963 hasta su muerte en 1981—, tuvo tres hijos más: Martha María, Pedro Antonio y Gina Haley, hoy cantante y compositora que ha rendido tributo al legado de su padre en escenarios internacionales. En México, ellos crecían en un país pujante, pero extraño.

Sin saberlo, ajena aún al peso del nombre paterno, su hija Martha María bailaba candorosamente la canción “ABC Boogie” —compuesta por A. Russell y M. Spickel—, que oía en el tocadiscos de la casa, en voz de su padre.

Abajo, en la esquina, en una escuelita / los niños aprenden sus lecciones… y la regla doradita. / Porque tienen una maestra llegada de Basin Street / y da sus clases al ritmo de boogie beat / Enseña el ABC con ritmo… y con E. —tarareaba la niña, sin saber que él era una gran estrella.

Por su parte, su hermano Pedro jugaba en las calles, ajeno también a la fama paterna. Haley los miraba desde lejos, como si temiera que su luz los quemara. En privado, cantaba baladas country como Your Cheatin’ Heart, pero nunca en público. “Yo soy puro rock and roll”, decía, ocultándose tras esa coraza. Sin embargo, hasta llegó a grabar con trío Jealous Heart, la versión en inglés de Si no estás conmigo, que popularizaron Los Panchos.

Los bares de la Colonia Roma y de la ciudad entera resonaban con sus canciones, y los fans lo trataban como ídolo. Pero veía también como el éxito se desvanecía. Cada noche, después de tocar, se sentaba con un trago, mirando al vacío. También compraba vinilos de Jorge Negrete, como si buscara el alma mexicana. Pero el rock and roll era realmente su jaula.

En Veracruz, el hotel sin nombre fue un sueño roto. Haley quería construir algo, pero el dinero se esfumaba. Los trabajadores lo veían beber las 24 horas del día, y murmuraban. Compró un barco de 8 metros de largo, el Martita, bautizado así por Martha, y aprendió a pescar con tres veracruzanos. En el Golfo, con el olor a sal y el rumor de las olas, encontraba paz. Pero bebía más, tocaba menos. Martha lo defendía, pero su paciencia se agotaba. “No podemos seguir así”, le dijo fastidiada.

Harta, con Georgina recién nacida en 1976, supo que Veracruz no era el mejor lugar. “Vámonos a Estados Unidos”, le dijo. Él asintió, sin promesas. El mar, que tanto amaba, no le daba respuestas. Las giras se achicaron, los discos dejaron de venderse. México, le dio amor, pero no lo salvó; con su calor y ruido, ya no era suficiente. Supo que ya era hora de partir. Entonces, se trasladaron a Harlingen, Texas, en el extremo sur del estado, cerca de la frontera mexicana, un pueblo donde el sol era despiadado y la música se apagaba temprano.

En Harlingen, Haley quiso ser otro. Compró Val Verde, un parque de casas rodantes que alguna vez fue un club de lujo. Ahí, él mismo se dedicó a rescatarlo y mantenerlo en buen estado. Cortaba el césped, cobraba las rentas y hablaba con los tejanos, los arrendatarios de invierno. Pero no era suficiente. También visitaba a Lee Wiley, un abogado que se convirtió en su amigo y hablaba de pescar en el Martita. “Nunca mencionó la música”, dijo Wiley.

El recuerdo de México

Pero Harlingen definitivamente no era México. Ya nadie gritaba “¡Viva Haley!”. La casa de dos pisos, con patio y piscina, era un refugio, pero también una prisión. Él —recrea Michael Hall—, caminaba por Tyler Street hasta el Sambo’s, un restaurante bar donde el café le sabía a olvido. Se sentaba en una cabina, la gorra cubriendo su famoso rizo, y pedía un sándwich de pavo. “Soy Bill Haley”, decía a desconocidos, mostrando su licencia de conducir. Tarareaba su famosa interpretación, esperando un destello de reconocimiento. Pero nadie lo recordaba.

Martha intentaba mantener unida a la familia. Les cocinaba sopa, sándwiches de salchicha de hígado, pastel de chocolate. Haley miraba el programa de noticias de Walter Cronkite a las cinco y media, pero apenas hablaba. Llevaba a Pedro y a Martha María a la escuela, aunque su mente seguía en los aplausos que ya no oía. Georgina, la menor, lo observaba con sus ojos grandes, pero él se perdía en el humo de sus cigarros y en los interminables vasos de whisky. “Deja de tomar”, le suplicaba Martha. Él prometía intentarlo, pero siempre terminaba vencido por el caballerito de frac rojo y sombrero alto, que avanzaba impasible en la etiqueta de Johnnie Walker Red.

En el Hop Shop, un bar de la localidad con luces tenues, Haley bebía hasta olvidar. En Richard’s, otro antro local, se sentaba en la barra, contando historias de México. “En Veracruz, éramos reyes”, decía, con un cigarro en la mano. Los parroquianos lo miraban, incrédulos.

Con su elegancia intacta, Martha, mantenía la casa en orden. En Harlingen, su sonrisa escondía dolor. Había seguido a Haley por medio mundo, desde la Ciudad de México hasta Juárez, Del Río —una ciudad fronteriza texana, ubicada frente a Ciudad Acuña, Coahuila—, y luego a Florida y a muchas otras partes, sin quejarse jamás del polvo de la carretera, ni de las giras eternas, buscando un lugar que él nunca encontró. Ahora, en Texas, veía cómo su marido se desvanecía. “No puedo hablar de él sin llorar”, diría años después, con la voz quebrada.

Ahora estoy seguro de que me estás haciendo trampa.

Sí, lo creo… y ahora ya lo sé:

Porque cuanto más trabajo… más rápido se me va el dinero.

Y vuelvo a decir: sacúdete, tiembla y ruge.

Dije: sacúdete, tiembla y ruge.

Dije: sacúdete, tiembla y ruge.

¡Si ni siquiera haces lo correcto para salvar tu condenada alma!

(Shake Rattle & Roll)

Tal vez fue una tarde cualquiera. Ni muy calurosa, ni especialmente triste. Sólo una hora en que el sol empieza a guarecerse tras las casas planas del sur de Texas. Michael Hall describe que Bill Haley conducía su Lincoln Continental por la frontera y encendió la radio del auto, como quien revisa si aún hay algo del mundo que aún lo reconozca. Quizá entonces, en medio del silencio, lo alcanzó la voz de Willie Nelson, quien había revolucionado el country tradicional, llevándolo hacia una forma más libre, cruda y literaria. Él probablemente cantaba Blue Eyes Crying in the Rain. (Ojos azules que lloran en la lluvia).

Bill no conocería muy bien a Nelson. Sabría que era estadounidense como él, pero de otro clima emocional. Haley era ritmo, estructura, show. Willie era grieta abierta, confesión. Y tal vez esa canción le habría llegado a lo más profundo. Habría algo en esa línea —Love is like a dying ember (El amor es como una brasa que se apaga)—, que no sólo le hablaba, sino que era como un reclamo muy personal, profundo, íntimo, en toda la extensión de la palabra.

Al oírla, probablemente pensó en alguna de sus esposas, aunque el nombre de cuál de ellas ya no importaba realmente. Tal vez recordó aquella noche en Ciudad Juárez, en un hotel barato, cuando Martha dormía con la niña y él salía a fumar sin hablar con nadie. O aquella vez en Florida, cuando se supo demasiado viejo para subir al escenario con ese traje entornado de lentejuelas, como si el tiempo ya no tuviera compasión ni sentido del espectáculo.

El estribillo llegó sin aspavientos. Y entonces, mientras la voz de Willie Nelson seguía fluyendo, Haley entendió que no era la canción lo que dolía, sino el espejo que le tendía: Blue eyes crying in the rain…. como si fueran los suyos, aunque de color cafés; un eco que ya no venía de las bocinas de la radio, sino de un lugar más adentro de su propio corazón.

Por un instante, Bill Haley —el del rizo eterno, el padre fundacional del rock and roll—, no fue más que otro tipo común, un conductor cualquiera, con los ojos clavados sobre la carretera de Harlingen y las dos manos sobre el volante, escuchando cómo otra voz expresaba lo que él, en su vida entera, no había encontrado cómo decir.

Quizá le habría gustado haber escrito algo así. No por la fama —de eso ya había tenido a puños—, sino como un intento tardío de redención, una manera de exonerarse de sus culpas, especialmente de aquellas derivadas de sus malhadadas experiencias con sus tres mujeres formales. Tal vez, en el fondo, quería dejar constancia de que no todo había sido música y aplausos, sino también abandono, torpeza emocional y un rastro de heridas que él mismo no supo cerrar. Porque a lo mejor en esos tres minutos de la canción de Nelson había más verdad que en todos los éxitos que alguna vez firmó con su nombre en letras grandes. Aquí no había coros pegajosos, guitarras vibrantes, ni tampoco saxofones y tambores rítmicos o acordeones alegres; era sólo una guitarra cómplice de los tristes compases y una voz cansada, a flor de piel, diciendo lo que él nunca se atrevió. Deseó estar frente a una botella de whisky en ese momento.

El alcohol lo perseguía, lo consumía. La policía lo arrestó cuatro veces entre 1976 y 1980, por conducir borracho, poco antes de morir. En los bares locales Haley buscaba compañía. En el Hop Shop, se sentaba bajo luces tenues, con un whisky en la mano y bebía hasta caer. En Richard’s hablaba de Veracruz, del Martita, del hotel sin terminar.

“¿Saben quién soy?”, preguntaba, y el silencio era su única respuesta. En el Sambo’s, al marcharse, a veces dejaba sobre la mesa billetes de alta denominación, como si quisiera comprar un recuerdo agradable. Pero nadie lo reconocía como el rey del rock and roll. Una vez le dio cien dólares a una mesera. “Quería que alguien lo viera”, dijo ella. Pero nadie veía al pionero, a la estrella del rock que había sido, sólo a un hombre cansado, viejo prematuro, con gafas enormes y un ojo izquierdo desviado e inútil, que parecía mirar hacia otra parte y quizá hacia otro tiempo.

Según diversas biografías, en 1929, cuando apenas tenía 4 años, él había sido sometido a una operación en el oído medio, durante la cual —a consecuencia de un error quirúrgico—, el nervio óptico de su ojo izquierdo resultó afectado, provocándole ceguera permanente. Ese incidente marcó su infancia y, de manera indirecta, su estética posterior, pues adoptó entonces el famoso rizo frontal o kiss curl como le llaman en inglés, como una forma de desviar la atención de su ojo dañado. También Superman, el superhéroe, en sus versiones clásicas, llevaba un rizo similar en forma de “S” invertida.

En 1979, intentó un regreso a los escenarios. Grabó Everyone Can Rock and Roll en Muscle Shoals, una pequeña ciudad de Alabama, que adquirió un prestigio musical desproporcionado a su tamaño gracias a su papel central en la historia del soul, el rock, el rhythm & blues y el country entre los años 60 y 80. Martha intentó mantenerlo sobrio, pero el disco no se vendió.

En 1979, Bill Haley & His Comets —ya con nuevos integrantes—, emprendieron su última gran gira por Europa. El 17 de noviembre se presentaron en The Venue, en Victoria, Londres, en uno de sus conciertos finales en territorio británico. Días después, el 26 de noviembre, ofrecieron una actuación, él vestido con un esmoquin dorado, en el legendario Royal Variety Performance, celebrado en el Theatre Royal Drury Lane, con la reina Isabel II como espectadora. Fue un destello de gloria, pero fugaz, marcando así su última aparición oficial en un escenario europeo. Durante esa gira interpretaron por última vez en directo una versión completa de Rock Around the Clock, y también fue grabado un concierto en el Birmingham Odeon.

Haley haría una última escala en Sudáfrica entre mayo y junio de 1980, antes de regresar definitivamente a su casa en Harlingen y volver al Sambo’s, al Hop Shop, al Richard’s, a la casa de la piscina y a un cuarto con paredes negras donde se encerraba, porque su paranoia había crecido. Con una lata de pintura en aerosol había cubierto los vidrios de las ventanas, convencido de que lo espiaban.

Hablaba de enemigos invisibles, acaso episodios de delirium tremens. Martha lo llevó a un psiquiatra, quien diagnosticó una producción excesiva de adrenalina. Le recetaron Valium en dosis altas, pero él desestimó el tratamiento y regresó al whisky. “No tenía sentido”, murmuró Martha. Acordó con sus hijos esconderle las llaves del auto. Entonces Haley salía a pie, y la policía lo encontraba vagando, sin rumbo. Sus hijos lo veían deshacerse. Era un cometa que poco a poco se esfumaba sin ruido.

En el Hop Shop, las luces eran tenues, y la rocola casi siempre tocaba música country. Haley se sentaba en un rincón, con un vaso en la mano, recordando el Martita y sus noches en Veracruz. En Richard’s, el aire era espeso, y él hablaba de México, del hotel que nunca terminó. Pero Harlingen no era Veracruz. Aquí, solo era un hombre más, buscando un eco de su pasado.

Su legado vivía en las canciones. Rock Around the Clock era más que un éxito; era un himno que rompió el mundo en dos. En México, había encontrado el amor al lado de Martha, quien lo siguió a pesar de todo. En Harlingen, solo había silencio. Sus últimos hijos, Martha María, Pedro y Georgina, crecieron sin entenderlo del todo. Martha María, ya adolescente, sentía su ausencia. Pedro, por su parte, lo miraba desde el campo de béisbol, donde Haley fumaba en su auto, manteniéndose distante. Georgina, la menor, apenas lo veía. También él y Martha vivían ya separados, a distancia, en la misma propiedad. Ella, con su fuerza de siempre, cocinaba, llevaba a los niños a la escuela, pero veía a Haley desvanecerse. “La mitad de mí se fue con él”, le diría a Michael Hall en 2011, con lágrimas contenidas.

El silencio final; fue incapaz de salvarse a sí mismo

Según su texto publicado en el Texas Monthly, en 1980, Haley ya no era él. En México, había sido un destellante cometa; en Texas, era un hombre perdido. Hablaba solo y le gritaba a sus fantasmas. Vivía en un estado de deterioro físico y mental debido al alcoholismo y un posible tumor cerebral.

Desde su casa en Harlingen, en una de sus últimas conversaciones conocidas, cuentan que una noche llamó por teléfono a John William Haley Jr., su hijo mayor, producto de su primer matrimonio con Dorothy Rice, para decirle: “eres un Haley, no lo olvides” y simplemente colgó; palabras que reflejaban un intento de reconectar con su hijo y transmitir un sentido de legado. La relación entre Haley y su hijo Jack era frágil, marcada por la distancia física y emocional.

A Martha María, de entonces diecisiete años, le pidió un plato de sopa. Ella se lo llevó a la casa de la piscina, y él la abrazó, con lágrimas en los ojos. “Creo que se despedía”, diría ella después, la voz triste. Era como si supiera que el reloj se detenía.

En sus últimos días, aseguran que Haley escribía una autobiografía, El hombre que inventó el rock and roll. Nunca la terminó. Quería contar su historia, pero el mundo había elegido a Elvis Presley. En México, había sido un ídolo; en Texas, casi un desconocido.

El 9 de febrero de 1981, un amigo lo encontró inmóvil, inerte en la cama. La policía llegó. “Ataque cardiaco”, señaló el parte médico. O quizás fue el hígado. Pero más bien, yo creo que fue el olvido lo que lo mató. Sólo setenta y cinco personas fueron a su funeral. Cuentan que el ídolo yacía en un ataúd abierto, el clásico rizo en la frente, como si aún buscara ser visto. Martha, su esposa, no dijo dónde quedaron depositadas sus cenizas. Luego, cada miembro de la familia fue abandonando Harlingen, su ciudad adoptiva, distante de Michigan, donde nació y de Booth's Corner, Pennsylvania, donde él comenzó a tocar la guitarra.

En McKinney —una ciudad ubicada en el condado de Collin, en el norte de Texas, aproximadamente a 51 km al norte de Dallas—, años después, a petición de sus tres hijos, ella le habló a Michael Hall con dolor y orgullo. Su voz temblaba al recordar a su marido. “Tardé años en aceptar que se había ido”, le dijo. Sus hijos, Martha María y Pedro, la convencieron de decirlo públicamente, de darle a Haley el lugar que merecía.

En Veracruz, había pescado en su barco Martita, soñando con un hotel que nunca levantó. En la Ciudad de México, había cantado en español, guiado por Martha. En Reynosa y Xalapa, había sentido el calor de las multitudes. Su hija Martha María, años después, se referiría a su padre con orgullo y dolor. Pedro heredó su oído para la música, tocando guitarra clásica. Georgina, la menor, intentó ser cantante, llevando el nombre de Haley a Europa. Pero en Harlingen, su guitarra, que hizo temblar escenarios, se mantuvo guardada, inmóvil, silente; su voz, que cambió el mundo, ya ni siquiera fue un susurro.

En la esquina de 202 W Monroe Ave, cruce de Jackson y A Streets, bajo el sol ardiente de esa ciudad —a 763 kilómetros en línea aérea o 1 085 por carretera, unas 13 horas de camino desde la Ciudad de México—, un mural de Bill Haley se alza hoy como la representación de un cometa que cruzó el cielo y se apagó discretamente en la noche texana. Titulado A Tribute to Bill Haley and His Comets, fue creado por el artista John Aretakis y presentado en octubre de 2003 como parte del Harlingen Mural Project, una iniciativa para embellecer el centro de la ciudad, con obras que reflejan su historia y cultura.

Aretakis pintó a Haley con su rizo inconfundible y los ojos fijos en un escenario que ya no existe. Sus célebres cometas, con saxofones y guitarras, parecen congelados en un riff —ese puñado de acordes vibrantes y rítmicos—, de Rock Around the Clock, como si el tiempo se hubiera detenido en 1955.

Los colores, vivos como el tequila reposado o el whisky que Haley bebía en la Zona Rosa, donde me encuentro, seguramente chocan con el silencio de Harlingen, la ciudad que olvidó tal vez a su habitante más célebre. Los turistas europeos, que saben más de él que sus propios paisanos, se detienen, cámaras en mano, frente al mural del hombre que, con su ritmo, hizo estremecer al mundo entero. Se preguntan tal vez por qué no hay una placa oficial, pero desconocen que él no quería ser rey, sólo ser recordado.

Muchos aseguran que Bill Haley no inventó el rock and roll, pero en verdad, mezquindades y malquerencias aparte, si no lo hizo, ciertamente sí lo moldeó. Antes que Elvis, antes que el mismísimo Chuck Berry, creó un sonido nuevo. En México, su música fue un puente.

En los bares cercanos de esta colonia Juárez y otros centros nocturnos repartidos en la capital mexicana —además de los famosísimos Rock Around the Clock y See You Later, Alligator—, los jóvenes bailaron también el Florida Twist y seguramente llenaron las pistas de baile, glorificando el rock and roll en un país donde reinaban los boleros y las canciones rancheras.

En la Zona Rosa, y otros lugares de México y el extranjero donde se presentó con regularidad, los jóvenes imitaron su estilo, y a kilómetros de distancia, en Veracruz, su sonido se mezcló con el calor tropical. Bill Haley mostró que el rock podía cruzar fronteras, hablar otros idiomas, unir culturas. Su influencia inspiró a artistas mexicanos como los inolvidables Teen Tops, y a otros grupos pioneros que adaptaron su energía y ese sonido que se volvió parte del ambiente musical de los años 60. En México su música unió por igual a obreros, profesionistas y estudiantes —al igual que a gente de distintas profesiones y estratos sociales—, en un mismo ritmo. Desafortunadamente, al volver a su país natal, el ritmo se perdió al igual que él.

Pago la cuenta del Phone Bar en el Hotel Geneve y echo a caminar. A cien años de su nacimiento, por estas mismas calles donde Bill Haley lo hizo —primero en la cima de su gloria y luego en la sombra de su ocaso—, me invade la nostalgia, el recuerdo amargo de un hombre que con su rock and roll cambió el ritmo del mundo, pero fue incapaz de cambiar y salvarse a sí mismo. Intuyo que él nunca aspiró a convertirse en figura de culto, pero su cometa, a su pesar, trazó una estela que aún cruza el firmamento. Basta alzar la vista para reconocer que sigue ahí, suspendido en el tiempo.